风雨砥砺 壮丽史诗——从改革开放40年看中国奇迹

- 2018-12-08

- 新华社

- 韩洁等

为什么是中国?中国为什么能?

“如果没有中国共产党的领导,无法想象中国能够取得如此成就。”俄罗斯《独立报》如是评说。

2012年12月,深圳莲花山顶, 习近平总书记十八大后第一次去外地考察便在此庄严宣示:

“我们将坚定不移推进改革开放,奋力推进改革开放和现代化建设取得新进展、实现新突破、迈上新台阶。”

40年前,中国共产党作出了实行改革开放的历史性抉择,大江南北涌动滚滚春潮,中国特色社会主义迸发勃勃生机。

从邓小平南巡谈话,到党的十四大明确提出建立社会主义市场经济体制的改革目标,再到加入世界贸易组织……一个个关键时刻,中国共产党始终高瞻远瞩、把准航向,体现了强大的政治定力和战略定力。

6年前,以习近平同志为核心的党中央鲜明提出实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟目标,筑梦圆梦成为改革开放征程上激荡人心的高昂旋律,各个领域改革向全面深化推开。

锐意开拓,中国道路越走越宽

非洲,发展中国家最集中的大陆。在这片希望的沃土上,十多亿非洲人民正致力于实现几代人孜孜以求的非洲梦。

刚果(布)总统萨苏曾多次访华,仅深圳就去过多次,见证了中国改革开放“第一窗口”从渔村到现代化都市的华丽转身。

萨苏想知道,一个社会主义国家如何把市场作用发挥到极致,创造出惊艳世界的经济奇迹。

回望40年沧海桑田,答案就在其中。

改革开放的关键一招,让中国特色社会主义焕发生机活力——

2006年春天,北京人民大会堂。

全国人大代表们在审议国家新一个五年发展安排时,惊奇地发现:文件里不见“计划”二字,而是以“规划”代替。

从计划到规划,一字之变,是对社会主义市场经济条件下中长期规划功能的准确定位,更是中国经济社会重大变革的生动缩影。

“当中国为了下一代而制定规划的时候,我们的一切计划都是为了下一次选举。”诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家恩格尔如此感慨。

当中国把计划经济和市场经济创造性地结合在一起,全社会迸发出无穷的创造活力,推动中国特色社会主义道路越走越宽。

40年来,中国市场主体从不足50万户增加到目前的1亿户以上,增长了200多倍;到2017年底,全国民营企业数量超过2700万家;制造业总量连续多年稳居世界第一,商品短缺和凭证供应的时代一去不复返……

新发展理念的正确指引,让中国激发出砥砺前行的澎湃动力——

从“百年煤城”到“海绵城市”,资源枯竭型城市江西萍乡正奋力转型。

12月2日,萍乡市见证了22个海绵项目完成签约。如今,这里集聚着100多家海绵产业相关企业,昔日黑臭的湖水正被水清岸绿的生态环境取代。

萍乡市的华丽转变,折射新发展理念指引下的中国变迁。

40年来,从“效率优先”到坚持科学发展、全面协调可持续发展,再到“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,我们党每一次发展理念、发展思路的创新和完善,都推动中国实现了发展的新跨越。

激活亿万人民的奋斗和干劲,凝聚起中国实现梦想的磅礴伟力——

四川广汉市向阳镇改革开放陈列馆,参观者络绎不绝。

1980年,向阳镇在全国第一个取下“人民公社”的牌子,被誉为“农村改革第一乡”。

改革后,向阳镇粮食产量迅速增加,乡镇企业枝繁叶茂。如今,向阳人又在城乡融合发展综合改革中筑梦。

“我们伟大的发展成就由人民创造,应该由人民共享。”2018年的新年贺词中,习近平总书记掷地有声地宣示人民至上的执政理念。

西方媒体评价认为,从1978年到今天,中国坚持以人民为中心,改革为了人民,改革依靠人民,成为全球发展的榜样。

从吃饱穿暖,到更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障……全国政协经济委员会副主任杨伟民说,抓住群众的需求,尊重人民的首创精神,就抓住了改革的关键。

相关阅读

瑞典前首相赖因费尔特出席中国品牌影响力论坛 陕西白水杜康十三朝国槐老清香型白酒闪耀首相晚宴

- 酒业

- 2025-11-20

- 38260

11月18日,瑞典前首相、著名经济学家、欧洲理事会前主席约翰·弗雷德里克·赖因费尔特先生莅临...

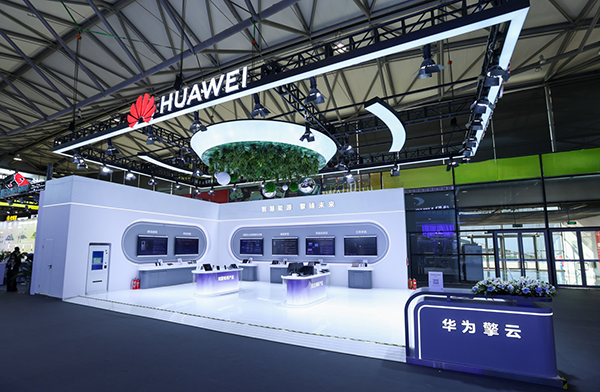

粤享智能,坤灵同行|华为坤灵中国行2025·广东站,助力中小企业跃升智能化

- 科技

- 2025-11-19

- 17834

11月18日, 以“华为坤灵,助力中小企业跃升智能化”为主题的华为坤灵中国行2025·广东站活动在...