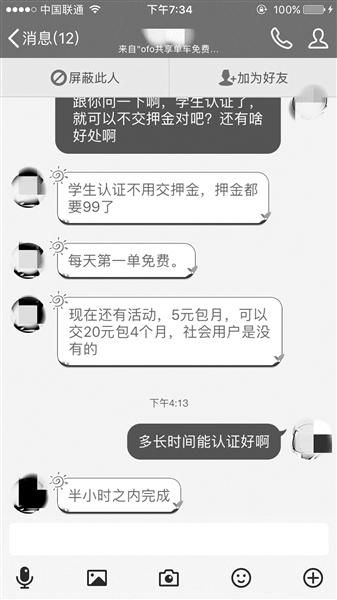

涉10亿共享单车押金退款难 预付式消费维权卡在哪

- 2017-12-15

- 人民网

- 齐志明

维权常吃闭门羹,预付消费领域法律体系亟须健全

遭遇预付式消费陷阱,有些消费者开始走上维权道路,可是往往四处碰壁。

比如,找不到受理“娘家”。高俊旺到俱乐部理论半天,也没个结果,他投诉到工商所,得到的回复是“游泳卡、健身卡的事主要归体育部门管,不在工商部门备案”。

据记者了解,早在2012年商务部就出台了《单用途商业预付卡管理办法(试行)》,为何还乱象丛生?

“从根源上说,还是制度设计与监督执行出了问题,导致出现监管漏洞。”中国人民大学法学院教授刘俊海说,比如《管理办法》明确规定,发卡企业的资质必须是规模、集团或品牌企业,发卡方得提前30天去各级商务主管部门备案,但事实上办法往往落不了地,很多自然人、小型个体户根本无备案可言。

一方面,发卡机构搞隐身法,面对海量的市场主体,监管部门人手有限,查不过来;另一方面,相关监管规定没有配套的实施细则,执法力度被削弱。

“在预付式消费领域,目前在全国范围内,还没有形成一套统一的、强有力的法律体系来规范,这是一个很突出的问题。”陈剑说,比如,不论是商务部出台的《管理办法》,还是交通部等10部委出台的《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》,都只是部门规章;比如现在有好几个省份出台了地方性法规,规定办理预付卡业务时,强制要求商家提供合同、做出风险提示、明确保存期限等,但仅限于部分省份;再比如一些行业组织出台了自律公约,但强制性、约束力不足。

“所以,不同地区、不同省份、不同行业的消费者,在预付式消费领域,他们享受的权利是不均衡的。”陈剑说。

建议严密备案、强化预付金存管监督,推动多部门协同共治

陷阱多、监管弱、维权难,面对无良发卡商家,难道消费者只能自认倒霉?监管部门只能束手无策?

立法是治本之策。与传统线下实体店发放预付卡相比,如今线上预付充值消费也越来越多,虽然形式上不再是有形的卡,而是表现为“券”“码”,但本质上还是交纳预付金。

“线上平台的预付式消费,风险成几何级数增长。”陈剑说,目前中消协正在重点关注与强力推动《电子商务法》的审议与落地,力争让该法在主体资质、担保人设定、信息披露、合同效力、资金管理等方面做出更明确、细化的规定。

制度创新是抓手。比如,备案核准要无条件执行。“目前有关规章还是失之于宽,应该明确规定,办卡数超过100人、单笔金额超过1000元、总金额超过10000元的,就得去商务主管部门或者银行等机构备案、核准。”刘俊海说。

产权归属要明确,第三方存管制度要常态化。“要有这样一个共识,不论是押金,还是预付金,产权都是消费者的,这在《信托法》中有明确规定,按照信托财产的相关规定,实际所有权即经济上的所有权,还是归受益人的。”刘俊海说,商务、金融等部门要对备案发卡企业的预收资金余额占比进行严格审核,把存管金比例设定在30%—50%之间,指定第三方支付机构对预售资金进行委托管理,商业保险也要跟进。如果企业跑路了,按程序给予用户赔偿。

“商务、工商、公安、银行等部门要协同共治,打造协同监管、精准监管、功能监管、全覆盖监管的新格局。”刘俊海建议相关部门可以发一个联合整治的意见,“有了红头文件,各方监管力量就能整合起来。专项治理行动开展后,消费者维权也就有了底气。”

相关阅读

线上发力+承古创新,黄关黄酒以“新黄酒”拥抱新消费

- 酒业

- 2025-10-31

- 23360

“与辉同行”半年返场30余次、单日销售破百万、复购率超45%,新品“黄关&middo...

五芳斋中秋全新体验:宋韵轻甜米月融合新质生产力,多维创新引领节令新消费

- 资讯

- 2025-09-25

- 32261

金秋时节,中秋将至,中华老字号五芳斋以“米”为媒,正式推出创新主打产品——米月饼系列,以现代理...