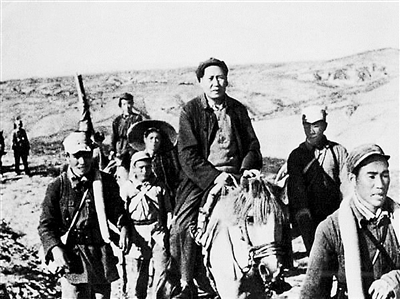

前面牵马者:王振海;毛泽东左边:石国瑞;毛泽东右边:孙振国;毛泽东的后面依次是:阎长林(警卫排长)、张天义(戴草帽)、江青。再后面是周恩来,也骑着马,但没有拍摄进来,不过能看到他的警卫员王还寿。

从左到右:周锡瑞、史耀疆、白本朝、石小庆 (摄于2014年6月)

文/刘亚莲

天气晴朗,陕北苍茫的山丘,骑在马背上的毛泽东神态自若,上衣敞开,帽子向后倾斜,露出宽宽的额头。随行的警卫员们也面带微笑,从容行军。显然,已不再是紧张的战时状态。

1967年10月,这张照片首次出现在《人民画报》上,一时间,被公认为是最能代表毛泽东革命功勋的形象。之后,各媒体纷纷转载,成为毛主席转战陕北的经典照片,通常的说明文字是:毛主席转战陕北行军途中。

为了弄清楚这张照片的拍摄地,美国著名历史学家周锡瑞先生(Joseph W. Esherick)从2012年起,先后三次重走转战陕北之路。

毛泽东率领的中央前委从1947年3月18日撤离延安到1948年3月23日东渡黄河,历时一年零五天里,途经12个县,驻足过37个村庄,行程2000余里,在这样大的范围内寻找一个点,无疑是大海捞针。但周锡瑞先生不畏艰难,在陕西师范大学史耀疆教授的陪同下,辛苦跋涉,比勘文献,披沙沥金,钩沉索隐,但始终收效甚微。正当周锡瑞一筹莫展之时,有人介绍他找到了多年研究毛泽东转战陕北的笔者,笔者又帮他联系到了毛主席警卫员石国瑞的儿子石小庆,在石小庆先生的协助下,寻找工作有了突破性的进展。石小庆凭借九十多岁父亲的讲述和父亲昔日的笔记,锁定这张照片的拍摄地在朱官寨前往神泉堡的途中,拍摄人是陈默。

1947年8月23日,沙家店战役胜利后,解放战争从战略防御转入进攻,加之陈赓在陕南和豫东的强烈攻势,迫使胡宗南部队从陕北撤离。这才终于给了毛泽东和中央前委一个喘息、甚至是庆祝的机会,也使党组织得以派一支电影队前往陕北为首长拍摄纪录影像。陈默是当时延安电影团的一名摄影师,1947年8月奉命加入中央警卫团,为毛泽东和其他中央领导人摄影。由于毛泽东一直反对个人崇拜,希望电影团的同志们更应该去前线拍摄和报道那些流血牲牺的战士,所以对陈默等人极不配合,这也是毛主席转战陕北留下影像资料极少的一个重要原因,所以这张偷偷抓拍的照片,尤为珍贵。

沙家店战役后,毛泽东率中央前委进驻朱官寨,在朱官寨住了29天之后,于9月21日转移至就近佳县县委的神泉堡,不料途中下起了大雨,只好夜宿张家崖窑村。3天之后,天气晴朗,主席一行继续向神泉堡的方向进发。

朱官寨前往张家崖窑的途中,天气阴沉,而照片中的阳光很好。由此可以判断该照片应该是张家崖窑前往神泉堡的路上。据石国瑞和张家崖窑的村民回忆,毛泽东一行是1947年9月23日下午两点半左右离开张家崖窑村的。张家崖窑通往神泉堡的路大致是自北向南,这意味着太阳正好在毛泽东的右侧,这与照片所显示的光线正好吻合。可张家崖窑附近因后来建坝、修路和河水改道,通向神泉堡的路不只一条,毛泽东一行走的究竟是哪条?与张家崖窑相邻的白家渠村,周锡瑞和石小庆等人有幸遇到了一位年长的村民白本朝。

1947年毛泽东一行经过白家渠的时候,白本朝的父亲正在菜园里干活儿,他当时并不知道那是毛泽东,只知道是一位被严密保卫的重要的首长。尽管毛泽东当年走的那条路已经废弃,但跟着白本朝,他们还是顺利地爬到了山顶,回头的瞬间,大家惊呆了,照片中的景象就在眼前。这是一座被当地人称作“马背梁峁”的山丘,尽管经过“农业学大寨”“退耕还林”和住宅修建等一系列的人为改造使地貌有所变化,但山丘的基本形态和体势没有变。

为了进一步比对求证,周锡瑞把原始照片的角度按顺时针旋转2°,同时把当时与石小庆等人在同一地方的合影按逆时针旋转1°,奇迹出现了,时隔67年的两张照片,背景完全吻合。

最终得出可信的历史结论——该照片拍摄于1947年9月23日下午,拍摄人陈默,拍摄地点是佳县白家渠村的“马背梁峁”,确切的坐标是北纬38°2'44",东经110°22'16"。

相关阅读

广东工业大学暑期社会实践队赴延安探寻生物医药领域南北共创之路

- 资讯

- 2025-07-26

- 25637

7月11日至17日,广东工业大学“薪火智药”社会实践队赴陕西省延安市开展为期7天的实践活动。实...

盖肚脐眼是中国人最后的倔强 探寻国人独有的文化坚持与情感寄托

- 健康

- 2024-05-24

- 10724

在中国这片古老而富饶的土地上,有着无数独特的传统和习俗,它们像一颗颗璀璨的明珠,镶嵌在中华民...