你在理发店剪掉的头发,最后很可能又回到了你的胃里

- 2017-01-06

- 网易浪潮工作室

- 陈荣钢

出品 | 网易浪潮工作室

撰文 |陈荣钢

人每天正常脱发60-100缕,这些头发要么在不经意间掉到地上,要么在洗头的时候被水冲进了下水道。相比于每次理发剪下的大量头发,这点脱发量不算什么。

那么,理发店的那些头发最终去向了哪里呢?如果不是直接丢弃,它们能否重新产生经济利益?

答案是肯定的——旧头发的回收、加工和购买已然构成了一个巨大的产业链,影响到我们生活的诸多方面。尽管这个链条不像那些与我们生活息息相关的产业那么明显,但它确实存在,以它为轴形成的海内外市场也十分巨大。

“假发出在人身上”

从先秦到清末,中国都有仕宦、贵族或平民佩戴假发的记载。即便在元代和清代,戴假发也是一种社会风尚。

二十世纪后,随着民国和共和国的相继建立,这一风尚和它所代表的前现代的旧习俗、旧文化一起,逐渐消失了。尤其在改革开放之前的三十年,中国社会几乎看不到戴假发的人。

杨绛曾回忆道,自己被剃“阴阳头”后,用女儿钱瑗减下来的大辫子做了顶假发戴在头上,没曾想像顶毡帽一样不透气。可见,当时戴假发纯属例外状况。

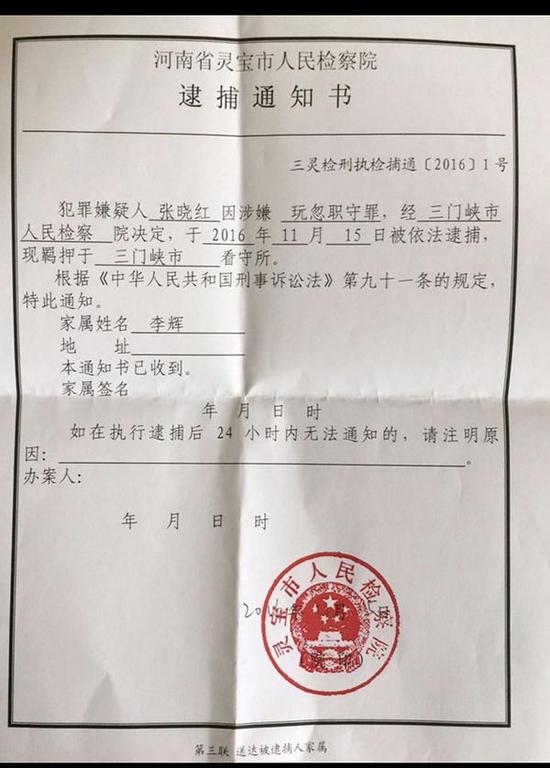

文革时期各地供销社头发回收袋上的毛主席语录。/Google

“文革”时期,回收假发是国家行为。国家鼓励人民收集自己的头发,由供销社统一购买,加工后统一外销。“文革”时期甚至有专门的回收袋,袋子由牛皮纸制成,上面写着“毛主席语录”:“抓革命,促生产,促工作,促战备。”下方写着“出口换取外汇,支援世界革命”和“各地供销社废品站大量收购辫发梳落发”的字样,背后还写着收购价码。

这样一来,收集落发成了人民的事业,回收头发也被收编进国际共产主义运动的话语里。

“改革开放”后,随着西方观念的进入,商品化消费观念深入人心。一时间,佩戴假发又成为一道时尚风景线。也是从那时起,私人回收头发、制作假发成为一门新行当。

时至今日,做假发仍是回收头发最重要的目的。假发制造商向收假发的人采购原料,采购价格比买入价高出一倍左右。不考虑个性化设计,单以生产线上的假发产品为例,旧头发经由制模、织帽、美化等一系列工序成为一顶能上市的假发。有的回收来的旧头发经过简单处理后,索性又卖回给理发店,后者用这些头发为顾客提供续发服务,价格从几毛钱到几块钱一缕不等。