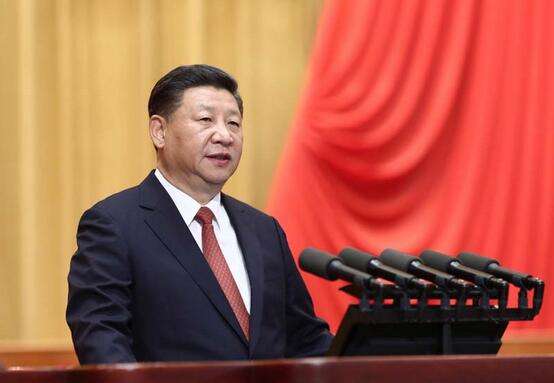

“我是某某领导的朋友”“某某领导让我找你办点事”……现实中,一些人打领导旗号揽工程、要项目,借领导名义插手干部人事工作等,这类“傍”领导、谋私利的行为影响恶劣,群众深恶痛绝。此前,湖南衡阳市委原书记李亿龙本人因受贿罪、贪污罪等获刑,不仅妻儿牵涉其中,连其保姆也因与领导“说得上话”,帮人调动工作,捞取好处。

只要跟领导沾得上点关系,就可打着他的旗号找人办事。当然,如果是中规中矩、依法依规行为,肯定没有“打牌子”的必要,处心积虑搬出领导这个“牌子”,显然是想“把不能办的变得可以办”“按程序办的简化为特事特办”,表面上是借用领导“拉关系”“开绿灯”,实质上却是“用权力开路”,谋取非法的利益,从事不法的勾当。

固然,人熟好办事在中国有传统,但可用范围毕竟很窄,而且有的干部未必会买账。可领导的“牌子”就不一样了,要么该领导是自己上级,在权大一级压死人背景下,恐怕没有人敢不照办;要么该领导与自己平级,今天有求于我,明天可以有求于他,相互关照倒也是笔划算的“买卖”。为此,一旦打上领导的“牌子”,几乎都是畅通无阻,令事情好办多了。正因为如此,有些人屡试不爽,才会习惯性“打牌子”。

领导“牌子”能够如此好用,甚至比一些公文还起作用,本质上还是权力“外溢”、权力任性所致,说明有些领导干部在行权时,确实存在违规任性情况。如果每名领导干部严以自律,抓好家风家教,恐怕身边亲朋好友,不会轻易拿其“牌子”为办事开路。而且,如果政治生态良好,一切依法依规进行,不管有没有领导“牌子”,有没有人打招呼,都一视同仁,不开“小灶”,如此“打牌子”还有多少意义?

为此,一种官场弊病的出现,往往有滋生的“土壤”,有深层次“病根”,光靠明文禁止,在表面上用药是远远不够的。应坚持标本兼治,除了明查暗访,对“打牌子”当事人及背后领导严肃处理,更要加大力度管住权力任性行为。无论哪级领导,无论权力大小,都在“制度笼子”里运行,打牌子、打招呼失去作用,也就会自然消失。(文/书韵)